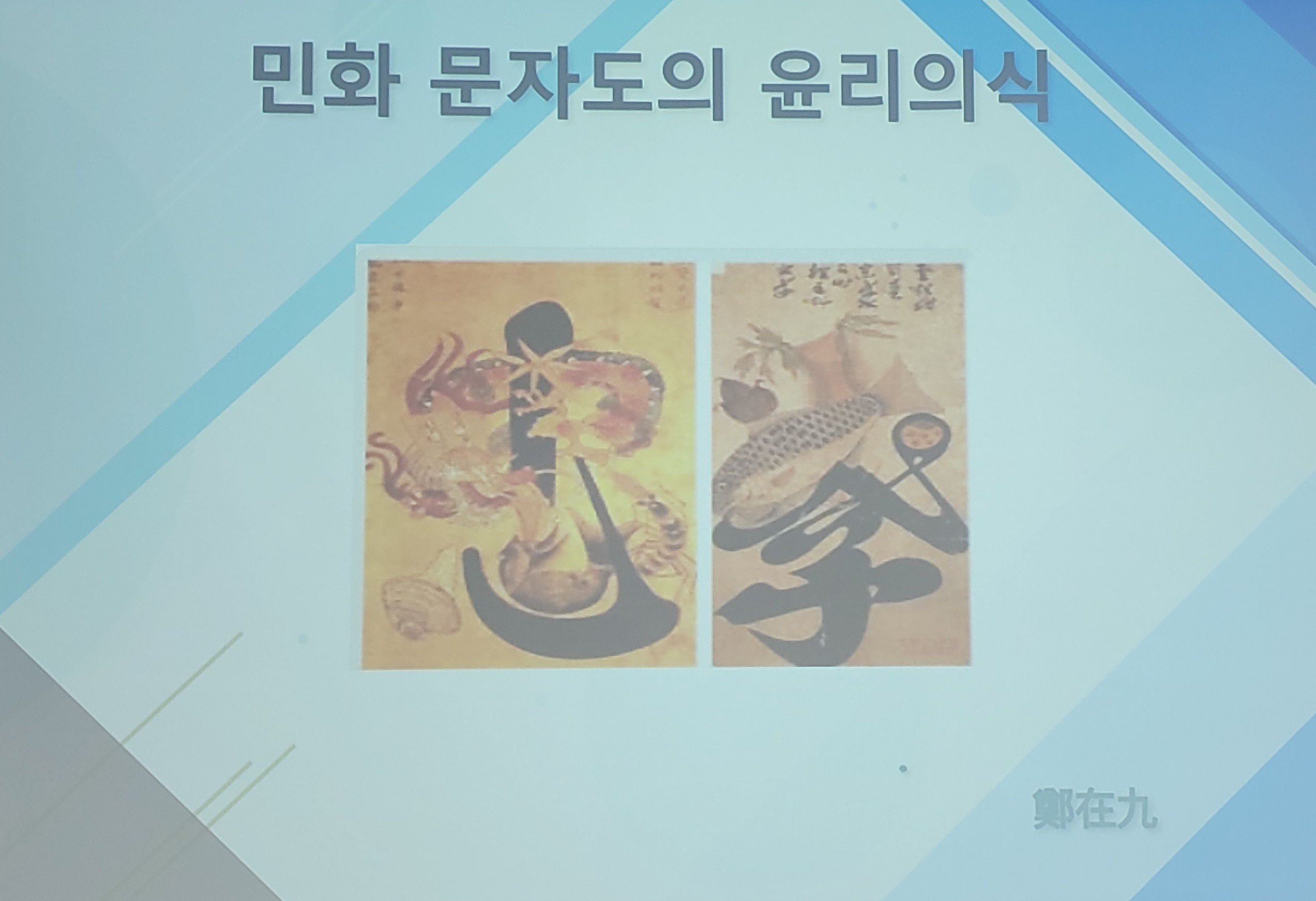

전례문화보존회 시민강좌(민화문자도)를 다녀와서 어제 7월 8일 새벽 옥동에 시우량 50㎜가 내리는 등 안동에도 폭우로 곳곳에 물난리를 격고있는 7월 9일 16:00경상북도 유교문화회관 302호실에서 사)전례문화보존회가정재구 강사님을 모시고 민화문자도에 대한 시민강좌가 있었다. 남시화 이사장님은 오늘은 경전성독 강의가 계획되어 있었으나 불가피한 사정으로 '민화문자도'강좌로 변경하게 되었다면서 정재구 강사님을 소개하였다. 정재구 강사님은 영월에 있는 감삿갓묘소를 방문하였다가 민화박물관을 들렸고민화연구가를 만나서 평생을 해학적인 삶을 사셨던 김삿갓에 관한 이야기를 듣고 민화에 대한 관심을 가져 연구를 하게 되었다는 동기를 밝히며민화의 등장과 변천과정을 설명을 하셨다. 조선후기에 들면서농업기술이 못자리에서 모를..